この投稿は前回の続きです。

NHK作成の動画から、日本でも、もう少し偏見・ステレオタイプについての教育が進んでもいいのでは、という話を書きました。

その間にも、東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗・元内閣総理大臣が「女性が入ると会議が長くなる」との差別発言を放ちました。

これも偏見・ステレオタイプに基づいた発言の典型です。

さすがに内外から批判を浴びましたが、「なぜこれが問題になるのかわからない」と、堂々と発言する方もいるようで、日本の一部に残る、偏見・ステレオタイプ問題への理解のなさが目立っています。

日本で、見た目で偏見やステレオタイプ的な決めつけをされて残念な思いをすることが多いマイノリティが多いことも、よく知られています。

しつこく言っておきますが、アメリカでも、どこでも、まだまだそういうことは起こっています。でも、だからといって日本の問題が放置されていいという理屈は通りません。

「想像力のスイッチを入れよう」

「思い込み」に気づき、別の見方を考える学びにはどんなものがあるでしょうか。

実は小5の国語の教科書(光村)には、それにぴったりの単元があります。「想像力のスイッチを入れよう」という、ジャーナリストの下村健一さんの文章です。

下村さん自らも、こちら↓の動画で内容を解説されています。

下村さんは文章の中で、半分が隠されている図を使って、われわれがいかに見えない部分を考える時、思い込みに支配されているか説明します。

例えば、見えている部分が半円の図では、その隠れている部分をとったら「円」が現れるのが当然、と思っていることが多いのではないかと指摘。

でも、確かに図が円であるとは限りません。四角の半分がかくれている可能性もあります。

「9つの点(Nine Dots)」

グローバル教育や、反人種差別教育で以前から使われてきたアクティビティには、子どもが自分自身の多面性・多様性、そして自分の思い込みについて気づくことができるものが、数多くあります。

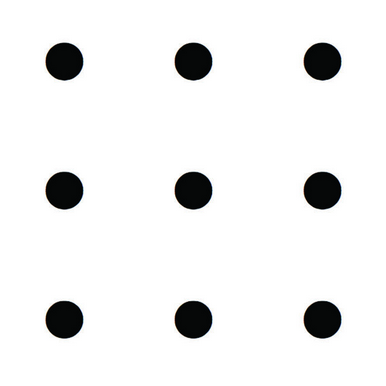

“Think outside of the Box” というテーマで使われることが多いアクティビティに、9つの点(Nine Dots)があります。

上のような9つの点が描いてある紙を用意し、参加者に4本以下の直線で、9つの点すべてに直線が通るか、考えてもらうというものです。

写真を活用する

大き目の写真で、どこか一部を隠すと、意外な構図になっている、というようなものを見せて、意見を交換し合うというアクティビティもあります。

「男性の役割」「女性の役割」と思いこまれている職業などを、反対の性別の人がやっている写真を見せて、どう思うか話し合うというアクティビティもあります。

「英語」の時間や、ちょっとした活動の時間にできるアクティビティがたくさんあります。

学校でもこんなアクティビティを利用し、ちょっと話しづらい差別や偏見といった話題でも対話が生まれ、「考える」場が少しでも増えるといいのではないかなと思います。